ミミズコンポストは、家庭の生ごみや落ち葉などをシマミミズの力で分解し、栄養価の高いたい肥へと変えるエコなリサイクル方法です。

特にガーデニングや家庭菜園をしている方には、自然にやさしくてコストも抑えられるという理由から注目されています。

そんなミミズコンポストに、「雑草を入れてもいいのか?」と迷う方も多いのではないでしょうか。

草むしりで出た大量の雑草は、ゴミとして捨てるよりも、たい肥として活用すれば資源として有効に使えるのです。

しかし、雑草の種類や処理方法によっては、ミミズが死んでしまったり、活動が止まってしまうなどの悪影響が出ることもあります。

この記事では、雑草をミミズコンポストに入れてもよいのか、またどのように扱えばよいのかについて、わかりやすく解説します。

ミミズコンポストに雑草は入れてもOK!ただし注意したい点も

結論からいえば、雑草はミミズコンポストに入れても問題ありません。

ただし、そのままの状態で投入すると、思わぬトラブルが発生するおそれがあります。

たとえば、根や種が生きているとたい肥の中で再び発芽してしまうことがあります。、

また、除草剤が残留している雑草はミミズの命に関わることも。

安全に利用するためには、乾燥や細断などの処理を施すことが大切です。

ミミズにとって居心地の良い環境を守りながら、雑草をたい肥化できるよう工夫しましょう。

ミミズコンポストに雑草を入れるメリット

雑草は、適切に乾燥・細断したうえで利用すれば、ミミズコンポストの材料として役立つ資源になります。

具体的なメリットは次の2つです。

- 団粒構造の質の良いたい肥ができる

- ゴミを減らせる

ここからは、それぞれ詳しく解説します。

団粒構造の質の良いたい肥ができる

雑草の中には繊維質を多く含む種類があり、それが分解されると微生物やミミズの動きが活発になり、土壌の団粒構造づくりに役立ちます。

団粒構造とは、水はけと水もちのバランスが良い土の状態のことで、植物が根を張りやすくなる理想的な土壌環境です。

たとえば、ヨモギやオオバコなどの雑草を細かく刻んで使うと、土が適度に空気を含み、野菜や花が根をしっかり伸ばしやすくなります。

こうした現象が起こるのはミミズが排泄する糞が豊かな有機物を含み、土壌の改善に役立っているためです。

ゴミを減らせる

雑草をミミズコンポストに入れることで、草むしりや庭仕事で出た草類をゴミとして出す必要がなくなります。

特に夏場など雑草が大量に発生する時期には、その処理に頭を悩ませる方も多いはずです。

自治体によっては雑草の分別や収集ルールが厳しく、出す手間がかかる場合もあります。

ミミズコンポストを活用すれば、そうした負担を減らしながら、たい肥という有用な資源に変えることができます。

ミミズコンポストに雑草を入れるリスク

便利なように見える雑草投入ですが、注意しなければならない点もいくつかあります。

ミミズコンポストに雑草を入れるリスクは、次の通りです。。

- 雑草が発芽してしまう可能性がある

- 害虫・カビが発生するリスクがある

- 除草剤・農薬を使った雑草の場合ミミズに悪影響が出る

ここからは、雑草を入れるリスクについて解説していきます。

雑草が発芽してしまう可能性がある

便利なように見える雑草投入ですが、注意しなければならない点もいくつかあります。

ここでは主なリスクを3つ解説します。

雑草が発芽してしまう可能性がある

害虫・カビが発生するリスクがある

除草剤・農薬を使った雑草の場合ミミズに悪影響が出る

詳しく解説していきます。

害虫・カビが発生するリスクがある

生のままの雑草は水分を多く含んでおり、コンポスト内で腐敗しやすくなります。

水分の多い雑草を放置すると、湿った状態が長く続き、コバエやダンゴムシが寄り付きやすくなり、白カビが繁殖することがあります。

特に梅雨や夏場のような湿気の多い時期には、臭いや腐敗も発生しやすいため注意が必要です。

できるだけ事前に乾燥させるか、他の材料(段ボールや新聞紙など)とバランスよく混ぜて使いましょう。

除草剤・農薬を使った雑草の場合ミミズに悪影響が出る

もし雑草が除草剤や農薬を使っていた場所から回収されたものであれば、それをミミズコンポストに入れるのは避けるべきです。

除草剤に含まれるグリホサート系成分などは、ミミズの神経系に障害を与えることが報告されており、大量に取り込むと死に至ることもあります。

安全のためには、雑草を採取する場所を選び、無農薬の環境から取れたものを使うことが大切です。

ミミズコンポストに入れてもいい雑草

基本的に、無農薬で育ち、開花・結実前の柔らかい雑草であれば、ミミズコンポストに入れて問題ありません。

たとえば、オオバコ、スズメノカタビラ、カラスノエンドウなど、茎が細く手で簡単にちぎれる雑草は、繊維質が少なく分解も早いため適しています。

オオバコやスズメノカタビラなどの雑草は、細かく刻んでよく乾かすことで、発酵が均一に進み、短期間でたい肥に変わります。

また、根や種を取り除いてから使用すれば、たい肥の中で雑草が発芽して再び育ってしまう問題を防げます。

ミミズコンポストに入れてはいけない雑草

毒性や強いアレロパシー作用を持つ雑草は、ミミズや微生物に悪影響を与える可能性があるため、避けるべきです。

代表的なものにセイタカアワダチソウやススキなどがあり、これらは分解に時間がかかるだけでなく、ミミズの活動を阻害することもあります。

特に茎が固い雑草は分解されにくいため、基本的には避けた方が安全です。

アレロパシーとは

アレロパシーとは、ある植物が他の植物の発芽や生育を阻害する物質を分泌する性質のことを指します。

たとえばセイタカアワダチソウが出す化学物質は、他の植物の根の成長を妨げる働きがあります。

このような雑草をミミズコンポストに入れると、たい肥にその成分が残り、後で土壌に使ったときに植物の生育に悪影響を及ぼすおそれがあります。

ミミズコンポストに雑草を入れる際のポイント

雑草をうまくコンポストに取り入れるには、次のようにいくつかの工夫が必要です。

- 天日干しをしてから入れる

- 細断してから入れる

- 米ぬかで発酵を促す

- 生ごみと雑草は混ぜて使用しない

- 雑草をたくさん入れる場合は大きなコンポストを使用する

きちんとした前処理と混合方法によって、リスクを避け、質の高いたい肥を作ることができます。

ここからは、5つのポイントを詳しく解説します。

天日干しをしてから入れる

雑草は採取したら、まずは数日間天日干しをして完全に乾かしましょう。

収穫直後の雑草は水分を多く含んでおり、根や種が残っているとたい肥の中で発芽してしまい、再び雑草が生えてくる恐れがあります。

また、水分が多いままの雑草は、酸素が不足しやすくなり、嫌気性発酵が進んで、悪臭やカビ、腐敗の原因になりかねません。

腐敗が進むとミミズが活動しにくくなり、環境にストレスを感じて逃げ出したり、最悪死んでしまうこともあります。

雑草を平らに広げて、直射日光の当たる場所で2〜3日間程度乾燥させることによって、コンポスト内で発芽や腐敗を防ぐことができ、ミミズにとっても快適な環境を保てます。

特に種がついている雑草は、乾燥させることで発芽力を弱められるため、必ずこの工程を行うことをおすすめします。

茎が太いものや水分の多い雑草(例:ドクダミやツユクサ)は、1週間程度の乾燥が必要な場合もあるため、手で触ってパリパリと折れる状態になっているかどうかを目安にしましょう。

また、乾燥させることで「かさ」が減り、収納性がアップするため、一度に多くの量をコンポストに投入できるメリットもあります。

細断してから入れる

大きな葉や茎は分解に時間がかかるため、チッパーやシュレッダーを使って細かく刻んでから投入すると、分解が早くなります。

ミミズは口が小さいため、大きくて太い茎や長い葉は処理しにくいです。

特に硬い葉や繊維質の多い雑草は、細かくしないと食べ残される原因になります。

雑草を細断することで、ミミズが均等に雑草を食べられるようになり、活発に働いてくれるようになります。

また、大きなままの雑草では水分や空気の通りが悪く、腐敗やカビが発生しやすくなるため注意が必要です。

細断した雑草は堆肥全体にまんべんなく混ざり、通気性が改善されるため、発酵ムラや局所的な腐敗の発生を防ぎやすくなります。

たとえば、ツユクサなどの厚みのある雑草は、細かく刻まないと腐敗しやすくなるため、しっかりとカットしましょう。

米ぬかで発酵を促す

乾燥させた雑草をミミズコンポストに投入する際、米ぬかを少量混ぜておくと発酵が進みやすくなり、分解のスピードも向上します。

米ぬかは微生物のエサとなるため、微生物が急速に増殖し、それに伴って活動も活発化。

その結果、雑草やほかの有機物がスムーズに分解され、ミミズ自身の作業効率も高まることにつながります。

米ぬかの混ぜ方の目安として、バケツ1杯分(10リットル程度)の雑草に対して、軽く一握り(約100g)程度混ぜ込みます。

混ぜずにそのままにするとカビが生えてしまうので、忘れずにかき混ぜましょう。

米ぬかを使う場合は夏場を避けること

米ぬかを加えると微生物が急激に増えて発酵が進み、内部温度が40〜50℃程度まで上昇することがあります。

夏場に使うと発酵熱が上がりすぎてしまい、ミミズにとって過酷な環境になってしまうことがあります。

発熱によってミミズが死んでしまうおそれがあるため、夏場は米ぬかの使用を控えるか、少量ずつ慎重に混ぜるようにしましょう。

生ごみと雑草は混ぜて使用しない

生ごみと雑草は、それぞれ水分量や分解の速度が異なるため、同時に混ぜて投入すると腐敗が進みやすくなります。

生ごみは水分を多く含み、糖類やたんぱく質が分解される過程でアンモニアや硫化水素などの臭気が発生しやすい素材です。

収穫直後で水分が多く、乾燥や細断がされていない雑草を混ぜると通気性が悪くなり、コバエやウジ虫などの害虫が繁殖しやすくなります。

水分と酸素のバランスが崩れやすくなり、ミミズの活動が止まることがあるため、生ごみと雑草は混ぜずに使うことが基本です。

それぞれ専用のミミズコンポストを使ったり、時間差をつけて投入するなど、工夫して管理しましょう。

雑草をたくさん入れる場合は大きなコンポストを使用する

大量の雑草を処理したい場合は、十分な容量のあるコンポスト容器を使うようにしましょう。

小さな容器では通気性が悪くなり、発酵がうまく進まないことがあります。

ミミズが処理できる量には限界があるため、1日に投入する雑草の目安は、ミミズの体重の半分程度が適量です。

たとえば500gのミミズがいる場合、1日あたり250gまでの雑草にとどめましょう。

容量に余裕があると、ミミズも活動しやすく、全体のバランスを保ちやすくなります。

ミミズコンポストに雑草を入れる場合は注意点を守ろう!

雑草は正しく処理すれば、ミミズコンポストの資源として活用できます。

ただし、入れる雑草の種類や処理の仕方を間違えると、ミミズに悪影響が出たり、たい肥の質が下がったりするおそれがあります。

ポイントは「乾燥」「細断」「毒性のないものを選ぶ」こと。

こうしたポイントを守ることで、安全かつ効果的に雑草をたい肥化することが可能になります。

ミミズコンポスト専用容器なら金子みみずちゃんの家がおすすめ

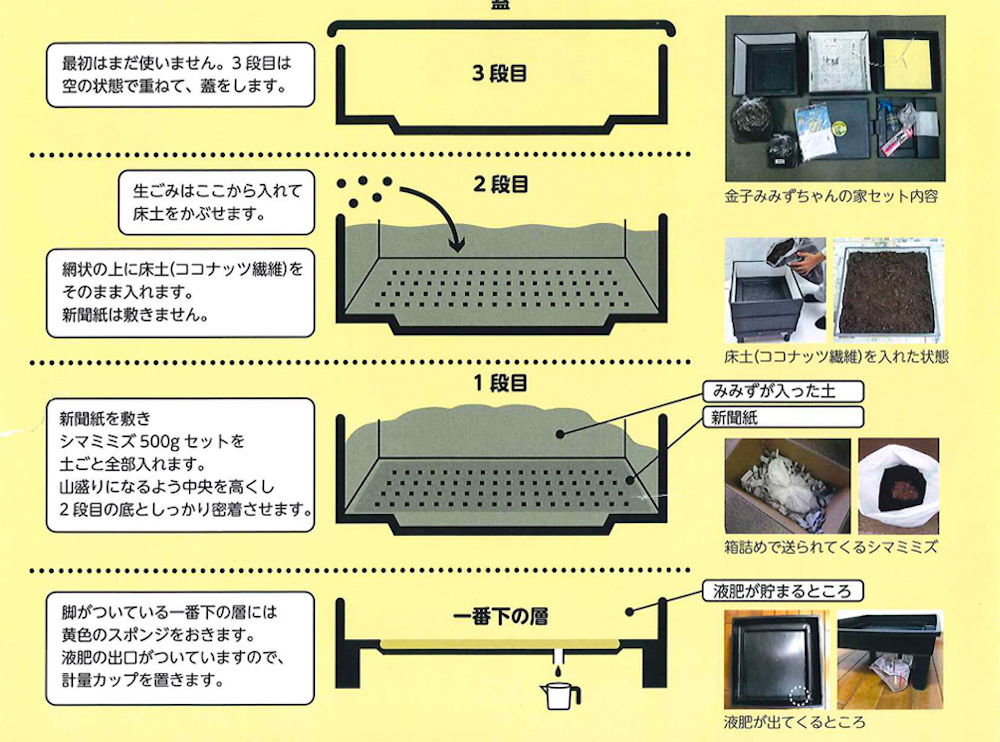

雑草を含む多様な有機物を処理したい方には、ミミズコンポスト専用容器「金子みみずちゃんの家」がおすすめです。

この容器は通気性・排水性に優れており、ミミズにとって快適な環境を維持しやすい設計となっています。

特に雑草を大量に処理したい場合や、コンポスト初心者の方にとっては、扱いやすく安全性の高い容器を選ぶことで、成功しやすくなります。

市販されているコンポスト容器のなかでも評価が高く、長年使っているユーザーも多いため、初めての方でも安心して導入できます。