環境省の公表した「第1回『生ごみ等の3R・処理に関する検討会』」の資料3「生ごみの分類と発生・処理状況」によれば、日本の家庭から出る可燃ごみの約40%が生ごみであるため、これを再利用する手段としてミミズコンポストが注目されています。

ミミズコンポストはその名の通り、ミミズに生ゴミを分解させて堆肥、液肥を取り出す仕組みです。

ミミズコンポストを適切に運用する上で重要なのが「餌選び」です。

ミミズは与える餌によって元気に働いてくれるかどうかが大きく変わります。

この記事では、ミミズコンポストに適した餌の種類、与える際のポイントや注意点、さらには季節ごとの管理方法まで、初心者にも分かりやすく徹底解説します。

適切な餌やりの知識を身につけて、失敗しないコンポスト運用を目指しましょう。

ミミズコンポストのミミズはどう餌を処理するのか

ミミズはそのまま餌を「食べる」というより、微生物と共存して処理しています。

微生物が生ごみを分解し、その分解物をミミズが食べます。

さらに、ミミズの糞を微生物が分解することで、窒素やリンなどの栄養が豊富な「ミミズたい肥」の完成です。

このように、ミミズが快適に過ごせるようにするには、微生物の活動を活性化させる環境づくりが欠かせません。

餌そのものが分解しやすく、微生物が好むものであるかがポイントになります。

ミミズコンポストに最適な餌の種類

ミミズが好む餌は、生の野菜くずや炭素を含む素材など、自然に分解しやすい有機物です。

水分が多すぎない状態で、発酵しやすく微生物が分解しやすい素材を適量与えると、ミミズが活発に動きやすくなります。

特におすすめの餌は、次の3つです。

- 野菜くず・果物の皮

- コーヒーかす・茶がら

- 炭素源(段ボール・新聞紙など)

ここからは、ミミズコンポストに最適な餌について解説します。

野菜くず・果物の皮

家庭で出るキャベツの芯や大根の皮、リンゴやバナナの皮などは、ミミズが好んで処理します。

水分が多く微生物の活動を促すため、たい肥化がスムーズに進みやすいです。

ただし、硬すぎる部分や量が多すぎると分解に時間がかかるため、細かく切ってから投入するのが理想的です。

たとえば、トウモロコシの芯は硬すぎるので長い期間残ってしまうため、与えるのは適していません。

バナナの皮など、なるべく柔らかい物を細かく切って与えてください。

ミミズコンポスト用のフードプロセッサーを使っている方もいるため、活用するのも一つの方法です。

また、果物の皮なら何でもいいわけではありません。

たとえば、柑橘類はミミズにとって悪影響。

果物の皮でも、柑橘類だけは与えないようにしましょう。

コーヒーかす・茶がら

コーヒーかすや茶がらは、ミミズが好む餌の一つです。

細かい粒状で水分を吸収しすぎず、通気性も保たれるため、湿り気を保ちながらカビが発生しにくいという特性があります。

また、消臭効果もあるため、他の生ごみと組み合わせることで悪臭を抑える効果も期待できます。

ただし、大量に入れると酸性に傾くことがあるため、適量にとどめましょう。

紅茶のティーバッグも使用可能です。

しかし、ミミズが消化できない素材が含まれていることがあるため、茶殻を取り出してから与えるのが安全です。

ティーバッグにはプラスチック素材が使われていることもあり、その場合はミミズが分解できません。

炭素源(段ボール・新聞紙など)

ミミズの餌には、炭素を多く含む素材も重要です。

たとえば、シュレッダー後の段ボールや新聞紙を細かくちぎって湿らせたものを加えると、湿度の調整や餌のバランス維持に役立ちます。

炭素源は窒素源(生ごみなど)と組み合わせて使うことで、悪臭の発生を防ぎ、ミミズにとって快適な環境を作れます。

ミミズコンポストに与えてはいけない餌とその理由

ミミズコンポストには何でも入れられるわけではありません。

不適切な餌を与えると、臭いや害虫の発生だけでなく、ミミズが餌を食べなくなったり、動きが鈍くなるなどの問題が起こります。

注意すべき餌の例と理由は、次の通りです。

- 肉類・魚類(ミミズが食べられる少量であればOK)

- 柑橘類・刺激物

- 乳製品・油脂を含む食品

ここからはミミズコンポストに与えてはいけない餌とその理由について、見ていきましょう。

肉類・魚類(ミミズが食べられる少量であればOK)

肉や魚は高たんぱくで腐敗しやすく、たくさん入れると腐敗臭やウジ虫などの害虫の発生を招くおそれがあります。

どうしても入れたい場合は、ミミズが全部食べてしまえる量に調整して少量をミミズコンポストに入れるようにしてください。

肉や魚は分量さえ守れば、堆肥に窒素がふくまれるようになるのでいい堆肥ができます。

与える量に注意して少しずつ入れていくことが大切です。

柑橘類・刺激物

オレンジやレモンなどの柑橘類は酸性が強く、ミミズに刺激を与えてしまうため避けるべきです。

柑橘類に含まれるリモネンはミミズにとって有害な物質になります。。

過剰に与えるとミミズが弱って死んでしまうことがあるため、柑橘類は避けるべきです。

また、ニンニクやタマネギ、唐辛子などの香りの強い食材は、ミミズが近づかなくなったり、摂食をやめたりする原因になります。

微生物の活動も妨げる可能性があるため、コンポストには向いていません。

乳製品・油脂を含む食品

チーズやバター、揚げ物の残りなどは、油分が多く分解が進みにくいだけでなく、害虫の原因にもなります。

ミミズも油を嫌うため、餌としては不適切です。

乳製品・油脂を含む食品は餌として与えないようにしましょう。

ミミズコンポストに餌を与えるコツ

餌の種類だけでなく、与え方にも工夫が必要です。

餌を細かく刻んだり、ベッド材に混ぜてから与えることで、ミミズの摂食スピードが上がり、たい肥の完成までの時間も短くなります。

以下のコツを押さえましょう。

- カット・みじん切りにして与える

- ミミズの量に応じて一度に与える量を調整する

- ベッド材に浅く埋めて与える

- 生ごみの表面には必ず土や紙をかぶせる

ここからは、ミミズコンポストに餌を与えるコツを解説していきます。

カット・みじん切りにして与える

餌となる生ごみはできるだけ小さく切ることで、分解が早くなりミミズの摂取もスムーズになります。

たとえば、大根の皮なら1cm角程度にカット、キャベツの芯も薄くスライスすると良いでしょう。

ミミズコンポストを運用している方の中には、専用のフードプロセッサーを持っている方もいます。

簡単に餌をみじん切りにできるため、便利な方法です。

とにかく小さくして表面積を広げてあげることで、ミミズが餌を食べやすくなります。

ミミズの量に応じて一度に与える量を調整する

ミミズの量に対して餌が多すぎると分解が追いつかず、悪臭やカビの原因になります。

初めのうちは少なめに与え、ミミズの活動を観察しながら調整していくと安心です。

ミミズ1匹が1日に食べる餌の量は体重の約半分といわれています。

1匹の体重は約0.4gです。

もし1000匹のミミズを購入したとすると、1匹あたり0.4gなので全体で400gになり、食べる餌の量は200gになります。

購入したミミズの匹数に基づき、1匹あたり0.4gと換算して与える餌の量を算出してみてください。

ベッド材に浅く埋めて与える

餌はそのままコンポストに置くのではなく、ベッド材(腐葉土や段ボールなど)に浅く埋めて与えてください。

餌を浅く埋めることで外気に直接触れにくくなり、水分の蒸発やコバエの産卵を防ぐことができます。

表面に置きっぱなしにすると空気に触れて腐敗しやすくなるため、必ず軽くかぶせましょう。

生ごみの表面には必ず土や紙をかぶせる

餌を入れた後は、必ずその上から新聞紙や段ボールの細片、または軽く湿らせた土をかぶせておくことで、臭い対策になります。

臭いが出るのを抑えられるため、虫の侵入も防ぎ、屋内でも快適に運用可能です。

また、ミミズは暗い方が活発に動けるため、餌を食べやすくなります。

ミミズコンポストに餌を与える頻度・バランス

ミミズの健康を保つためには、餌を与える間隔と、炭素源(紙類)と窒素源(生ごみ)の比率を適切に保つことが大切です。

餌を与えすぎると、未分解のごみがたまり、悪臭やカビの原因になります。

また、炭素と窒素のバランスが悪いと発酵が不安定になり、堆肥化の進行も遅くなります。

以下を参考に調整してみましょう。

- 餌を与える頻度は週1〜2回が目安

- 炭素系と窒素系のC/N比バランスは30:1

ここからは、ミミズコンポストに餌を与える頻度とバランスについて解説していきます。

餌を与える頻度は週1〜2回が目安

一般的には、餌は週に1〜2回が適切で、ミミズの数に応じて与える量を調整すると良いでしょう。

毎日入れるとミミズが餌を分解しきれない可能性があるため、週に1~2日程度がおすすめです。

毎日出る生ごみを保存するには、冷凍保存が向いています。

冷凍することで雑菌や害虫の卵を抑制でき、保存期間も1週間〜10日ほど保てます。

使用する際は、自然解凍か電子レンジで軽く解凍してから与えると、分解がスムーズです。

冷蔵保存の場合は3日以内に使用しましょう。

ミミズの活動状況を観察しながら、餌の量や頻度を調整しましょう。

もし家を空けるなど、生ごみなどの餌を与えられない場合には、新聞紙や段ボールを細かくしたものを与えていくと安心です。

ミミズは生ごみだけではなく、新聞紙や段ボールといった炭素材もよく食べます。

多めに与えても腐らない上、ベッド材にもなるのでミミズにとって心地よい環境になります。

炭素系と窒素系のC/N比バランスは30:1

コンポスト全体の炭素(C)と窒素(N)の比率、いわゆるC/N比は約30:1が理想です。

炭素源には段ボールや新聞紙、窒素源には生ごみが該当します。

このバランスを守ることで、悪臭を防ぎつつ発酵も安定し、ミミズも快適に活動できます。

生ごみだけ与えるのではなく、段ボールや新聞紙もバランスよく与えていきましょう。

季節別ミミズコンポストの餌管理

ミミズコンポストの運用は季節ごとに環境条件が異なるため、それに応じた餌管理が重要になります。

気温や湿度によってミミズの活動量や餌の分解スピードが変化するため、適切な対策をとることで安定した堆肥化が可能になります。

夏場

夏は気温が高く、餌が腐敗しやすくなるため、悪臭の発生や害虫の繁殖に注意しなければなりません。

ミミズも高温を嫌うため、餌の管理を工夫しましょう。

餌を冷凍して与える

餌を冷凍して与えることで、コンポスト内の温度を下げることが可能です。

また、冷凍には雑菌や害虫の卵を死滅させる効果もあります。

細かく刻んでから解凍して与えれば、分解も早くミミズにも優しい餌になります。

生ごみの保存も効くため、週1回まとめて与える際にも便利です。

腐敗・発酵臭対策として新聞紙などの炭素材を多めに与える

夏は高温で微生物の活動が活発になる一方で、腐敗臭も出やすくなります。

新聞紙や段ボールといった炭素源を多めに投入することで、臭いやコバエの発生を抑える効果が期待できます。

炭素材はしっかり湿らせてから使うのがコツです。

冬場

冬は気温が下がるため、ミミズの動きが鈍くなり、餌を食べる量や分解速度も低下します。

餌の分解も遅くなるため、量と質に注意しましょう。

温度に応じて餌を半分程度にする

気温が10度以下になるとミミズはほとんど動かなくなります。

この時期は通常の半量程度に餌を減らし、未分解の餌がたまらないようにします。

ミミズが餌を残している様子があれば、次の投入は見送るようにしましょう。

米ぬかを混ぜて発酵熱を出す

米ぬかは発酵しやすく、微生物の働きで熱を生むため、冬場の保温対策として効果的です。

少量の水を加えて餌に混ぜ込むことで、温度が上がり、ミミズの活動を助けます。

ただし過剰に入れると発酵が強すぎるため、控えめに使いましょう。

梅雨

梅雨の時期は湿気が多く、コンポスト内が蒸れやすくなります。

湿度が高すぎると腐敗や害虫のリスクが高まるため、通気性と吸湿性を高める工夫が必要です。

新聞紙などの炭素材を多めに入れて湿気対策をする

新聞紙や段ボールは湿気を吸収し、ベッド材全体のバランスを保つのに役立ちます。

餌と一緒に重ねて入れたり、表面に敷くことで湿気を抑える効果があります。

湿度が高くなる梅雨時は、炭素材の割合を意識して多めに保つのがポイントです。

ミミズコンポストの餌に関するよくある質問

初めてミミズコンポストを始める方が、餌の種類や量で迷いやすいポイントをまとめました。

実際の運用で迷ったときは、以下を参考にしてください。

Q.ミミズにご飯やパンを与えても大丈夫?

少量なら問題ありませんが、糖分が多いためカビが生えやすいです。

また、水分を吸って膨張するため、湿度バランスが崩れることもあります。

与える場合は少量に留め、炭素源と混ぜて使いましょう。

Q.柑橘類は本当にダメ?少量ならOK?

基本的には避けたほうが無難です。

少量であればミミズが逃げない範囲で与えることも可能ですが、連続で入れると環境が酸性に傾いてしまいます。

柑橘類に含まれるリモネンはミミズにとって有害で、摂取量が多いと死に至るおそれもあるため、基本的に避けたほうが安全です。

Q.乾いたままのコーヒーかすを直接コンポストに入れても大丈夫?

乾いたままでも湿らせてもOKですが、乾燥状態のままだと周囲の湿気を吸ってカビの原因になることがあります。

軽く湿らせて、少量ずつ他の餌と混ぜて使うのが理想的です。

Q.餌にカビが生えていたらどうすればいい?

白カビ程度であればミミズは問題なく処理できますが、緑や黒いカビが広がっている場合は、取り除いたほうが安全です。

今後は餌の水分量や投入量を見直し、過剰投入を避けるようにしましょう。

Q.ミミズが餌を全く食べないときは?

気温が低い、餌の質が合わない、水分や通気が悪いといった原因が考えられます。

まずは温度・湿度・通気などの環境を確認し、餌の入れすぎや、pHが5以下に下がるような酸性環境になっていないかをチェックしましょう。

ベッド材のpHを計測し、pHが下がりすぎた場合は竹炭などで中和することで、中性〜弱アルカリ性に保つことも効果的です。

ミミズコンポスト専門容器なら餌やりも簡単!

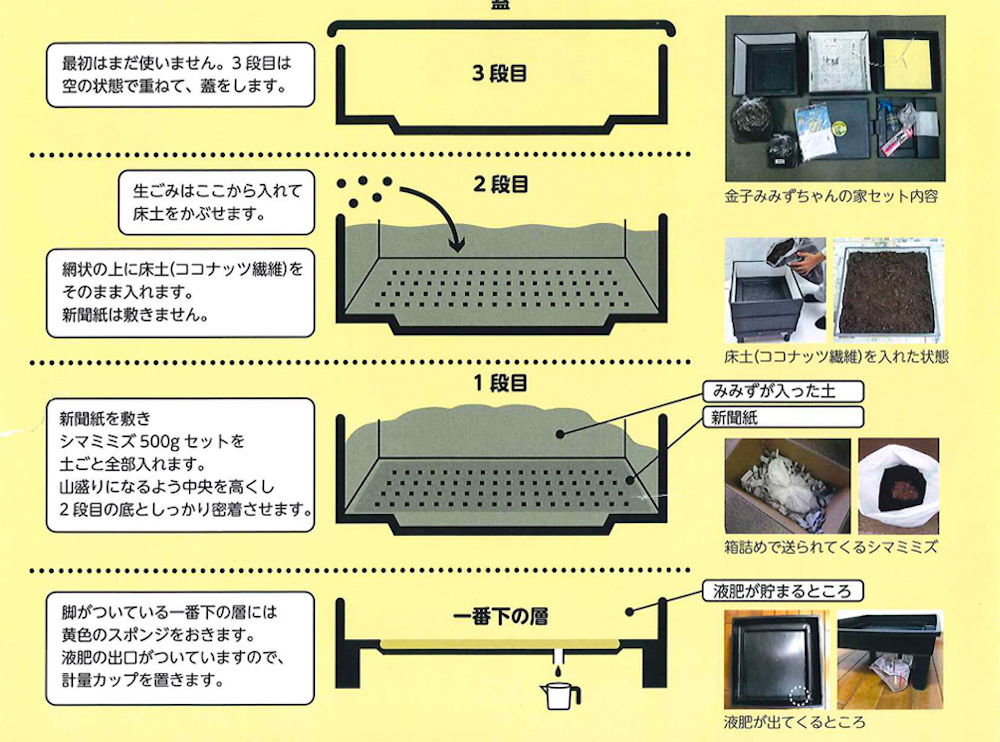

ミミズコンポストは自作も可能ですが、専用の容器を使うことで餌の管理やメンテナンスがぐっと楽になります。

たとえば通気性や排水性が計算された構造により、カビや悪臭、虫の発生を防ぎやすくなります。

ミミズコンポスト専用容器「金子みみずちゃんの家」は、通気性、排水性が良く、比較的簡単に良い環境を保つことが可能です。

日々の餌やりの手間やトラブルを減らすためにも、これから始める方には専用容器の導入を検討してみるのがおすすめです。