ミミズコンポストは、家庭から出る生ごみを栄養豊かなたい肥に変える、環境にやさしい方法です。

初心者でも始めやすい一方で、「ちゃんと管理できるかな?」「ミミズが死んでしまわないか不安」といった悩みを抱える方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ミミズが快適に暮らせる環境を整えることで、分解のスピードが上がり、悪臭などのトラブルも防ぐことが可能です。

本記事では、餌・水分・温度といった基本から、よくあるトラブルとその対策まで、管理のポイントを丁寧に解説します。

ミミズコンポストは管理してあげることでミミズがたい肥を作りやすくなる

ミミズは自然界では落ち葉や土の中の有機物を分解して生活していますが、コンポストの中でも同じように働くためには、飼育環境が安定していることが必要です。

餌が多すぎたり、逆に乾燥しすぎていたりすると、ミミズの活動が鈍り、たい肥化に時間がかかるだけでなく、異臭や害虫の原因になります。

つまり、ミミズが活発に動ける「ちょうどいい環境」を保つことが、たい肥作りの効率を高めるコツです。

特に家庭でコンポストを管理する場合は、水分量や餌の状態をこまめに確認することが成果を大きく左右します。

ミミズコンポストの基本的な管理項目

ミミズコンポストをうまく運用するには、いくつかのポイントを継続的にチェックする必要があります。

餌の内容、水分量、温度、pH(酸性・アルカリ性の度合い)、通気性、ミミズ自体の様子など、それぞれが連動してコンポスト内の環境を左右します。

特に季節の変化や餌の種類によって、ミミズの反応が変わることもあるため、定期的に見直しながらバランスを取っていくことが重要です。

ミミズコンポストの基本的な管理項目は以下の7つです。

- 餌の管理

- 水分管理

- 温度管理

- pH管理

- 通気性の管理

- 設置場所の管理

- ミミズの健康管理

ここからは、それぞれの管理方法について詳しく解説します。

①餌の管理

ミミズが好む餌を適量かつ腐らせずに与えることで、たい肥化がスムーズに進みます。

ただし、与えすぎや腐敗したものを入れると害虫が発生したり、悪臭の原因になったりします。

まずは「何をどれくらい与えるべきか」を理解しましょう。たとえば、ミミズ1gあたり1日に与える餌は0.5g程度が目安です。

与えて良い餌

ミミズが好むのは、柔らかくて水分を含んだ野菜くずや果物の皮などです。

たとえば、キャベツの芯やリンゴの皮、コーヒーかす、茶殻などは分解が早く、ミミズもよく食べます。

一般的なティーバッグはプラスチック由来の素材で作られているため、そのままミミズコンポストに入れるのは向きません。

必ずティーバッグから茶殻を出して与えるようにしてください。

生ごみは細かく刻んでから入れると、より食べやすくなります。

また、野菜くずは一度冷凍してから解凍して使うと繊維が壊れ、ミミズが消化しやすくなるという利点もあります。

避けるべき餌

ミミズにとって有害なもの、またはコンポスト環境を悪化させる餌もあります。

たとえば、大量の肉や魚、油もの、乳製品、香辛料の強い食品(ネギ、にんにく、唐辛子など)は腐敗しやすく、悪臭や害虫の原因になります。

また、柑橘類の皮は酸性が強く、ミミズが嫌がる餌です。

パンや米などの炭水化物も、発酵してコバエの温床になりやすいため、与える際は量を控えめにし、混ぜ込むなどの工夫が必要です。

②水分管理

ミミズの体の約80%は水分で構成されており、湿度が低いと動けなくなってしまいます。

一方で、水分が多すぎると酸素が不足し、コンポスト内が嫌気的な状態(悪臭のもと)になってしまいます。

理想的な水分量は、「湿ったスポンジを軽く絞ったくらい」の感触です。

手で握って水がじわっとにじむ程度が目安になります。

乾燥していれば霧吹きで加湿し、逆に水分が多すぎる場合は新聞紙を敷いて吸わせると良いでしょう。

③温度管理

ミミズは変温動物なので、周囲の温度に大きく影響されます。

変温動物とは、自分で体温を調整できず、外の温度によって体の温度が変わる動物のことです。

活発に動けるのはおおむね10~28℃で、それを大きく外れると活動が鈍ったり、最悪死んでしまうこともあります。

夏場の管理方法

夏場は特に温度が上がりすぎるため注意が必要です。

直射日光の当たる場所に設置していると、容器内が30℃を超えてしまうことがあります。

そうなるとミミズが熱中症のような状態になり、逃げ出したり死んでしまいます。

対策としては、日陰や風通しの良い場所に移動したり、断熱材やすのこを使って地熱を避けると効果的です。

濡らした新聞紙を入れたり、凍らせたペットボトルを入れると容器内の温度を一時的に下げることができますが、数時間程度の効果であるため定期的な交換が必要です。

餌を冷凍して与えるのも良いでしょう。

冬場の管理方法

冬の場合、気温が10℃を下回ると活動が低下し、5℃以下ではほぼ停止、0℃近くでは凍って死んでしまう可能性があります。

ベランダなど屋外で運用する場合は、防寒対策が不可欠です。

コンポストの周囲を段ボールで囲ったり、毛布や断熱シートで覆う、発泡スチロール箱に入れるなどの方法が効果的です。

室内に移動できるなら、冬の期間だけでも入れてあげると、安定してたい肥を作ることができます。

④pH管理

ミミズは酸性~弱アルカリ性の間(pH 5.0~9.0)の環境を好みます。

餌の内容によってはpHが酸性に偏ることがあり、その結果、活動が鈍くなったり、病気になりやすくなったりします。

pHが酸性に傾いた場合は、卵の殻を乾燥させて砕いたものや、竹炭を使うことで穏やかに中和できます。

石灰はミミズに有害な場合があるため避けましょう。

pH試験紙などで定期的にチェックしておくと安心です。

⑤通気性の管理

酸素が不足するとミミズが呼吸できなくなり、コンポスト内が腐敗してしまいます。

特に水分が多すぎたり、素材が詰まりすぎると空気の流れが悪くなります。

通気性を保つには、適度に混ぜたり、段ボール片や新聞紙、竹炭などを混ぜて「隙間」を作ることが効果的です。

容器に通気穴があることも大切です。

DIYでミミズコンポストの容器を作る場合、プラスチック容器を活用することが多いですが、そのままだと通気性が足りません。

底に排水穴を開けて水分が溜まらないようにし、側部にも空気穴をあけておくと安心できます。

⑥設置場所の管理

ミミズコンポストは温度・湿度・日射の影響を受けやすいため、直射日光が当たらず、風通しが良い場所が適しています。

ベランダに設置する場合は、雨風が直接当たらないように注意しましょう。

屋内で管理する場合は、臭いや虫対策が重要になるため、金子みみずちゃんの家のようなミミズコンポスト専用の容器か、蓋のある容器や通気性のある容器が役立ちます。

なお、ミミズは光に弱いため、容器の上には遮光シートをかけたり、内部に黒い蛇腹を敷くことで、暗く快適な環境を保つことができます。

どこで管理するにしても、蓋をしっかりと工夫してあげることが大切です。

⑦ミミズの健康管理

ミミズコンポストに使用するミミズはシマミミズです。

この種類は堆肥化能力が高く、餌の分解スピードも速いため家庭用コンポストに最適です。

元気なミミズは赤みがかった濃い茶色をしていて、動きが活発です。

逆に、色が白っぽくなっていたり、動きが鈍い、細くなっている場合はストレスや栄養不足、環境不良が考えられます。

日々の観察で異変に気づいたら、餌の種類や量、温度、水分などを見直しましょう。

また、新しい餌を入れたときの反応を見ることも、ミミズの好みや健康状態を知る手がかりになります。

【トラブル別】管理でよくある問題と対処法

ミミズコンポストでは、どんなに丁寧に管理していてもトラブルが起こることがあります。

しかし、原因を理解し、適切に対処すれば再発を防ぐことが可能です。

ここではよくある問題について対処法を紹介します。

- コバエが発生した

- 異臭がする

- ミミズが逃げる・死んでしまう

- カビや白い糸状の菌が出た

それぞれ詳しく解説します。

コバエが発生した

コバエの発生は餌の与えすぎや、露出した生ごみが主な原因です。

特に果物や炭水化物は腐敗しやすく、コバエが寄ってきやすくなります。

対策としては、餌をしっかりベッド材(または新聞紙)で覆うこと、餌を細かくして早く分解させることなどが有効です。

また、蓋をしていてもわずかな隙間から侵入されてしまうこともあります。

効果的なのは、ミミズコンポストを洗濯ネットなど目の細かいネットで覆うことです。

コバエなどの害虫の侵入を防ぐことができ、同時にミミズの脱走も防げます。

異臭がする

悪臭の多くは水分過多や酸素不足、餌の腐敗などが原因です。

特に肉や魚を入れた場合は、強烈な臭いになることもあります。

改善するには、まず通気性を確保し、水分を新聞紙などで吸わせて減らします。

そして腐敗した餌を取り除き、必要なら全体をかき混ぜて環境をリセットしてあげましょう。

かき混ぜることで酸素が行き渡り、悪臭の原因となるクロストリジウム属などの嫌気性微生物の繁殖を抑えられます。

肉や魚はミミズコンポストに入れても問題ないですが、大量に入れてしまうと腐敗や臭いの原因、さらには害虫を呼び寄せる原因にもなります。

一方で肉や魚を加えることで堆肥に窒素が含まれるようになり、肥料効果が高くなるため、入れる際はミミズが食べ切れる量に調整し、少しずつ入れていきましょう。

ミミズが逃げる・死んでしまう

ミミズが容器から逃げ出す場合、環境が著しく悪化している可能性があります。

pHや温度、水分などを総合的に見直し、原因を特定することが第一歩です。

特に、急な温度変化、餌の腐敗、水分不足が多い原因です。

逃げる前に兆候が出る(落ち着かない動きなど)ので、注意深く観察して対応しましょう。

また、ミミズコンポストを立ち上げたばかりの時期は、ミミズは逃げ出しやすくなっています。

これは新しい環境に慣れていないためであり、1週間ほどすれば落ち着きます。

餌を与えると刺激になりより逃げやすくなるため、ミミズコンポストを始めたばかりの頃は、1週間程度は餌を与えないようにしましょう。

また、ミミズは死ぬと他の微生物や周囲の環境によってすぐに分解され、姿が見えなくなります。

アンモニア臭や腐った生ごみのような強い臭いがする場合、ミミズが死んでいる可能性が高くなります。

原因はpHや温度、水分など多岐に渡るため、様々な可能性から原因を特定し、新しいミミズを追加する前に環境を改善しましょう。

カビや白い糸状の菌が出た

これは好気性の分解が進んでいるサインでもありますが、過剰な場合は餌の入れすぎや湿度過多が原因です。

特に問題がなければ放置しても構いませんが、ミミズが避けている場合はその部分を取り除きましょう。

通気性を高め、過度な加湿を避けることで防止できます。

すぐに除湿したい場合は、乾いた新聞紙を入れて水分を吸収させると良いでしょう。

ミミズコンポストの管理を楽にするなら専門容器がおすすめ

日々の管理が手間だと感じる場合は、市販のミミズコンポスト専用容器を活用すると楽になります。

専門容器は、通気性や排水性、温度調整などが考慮されて設計されており、トラブルが起きにくくなっています。

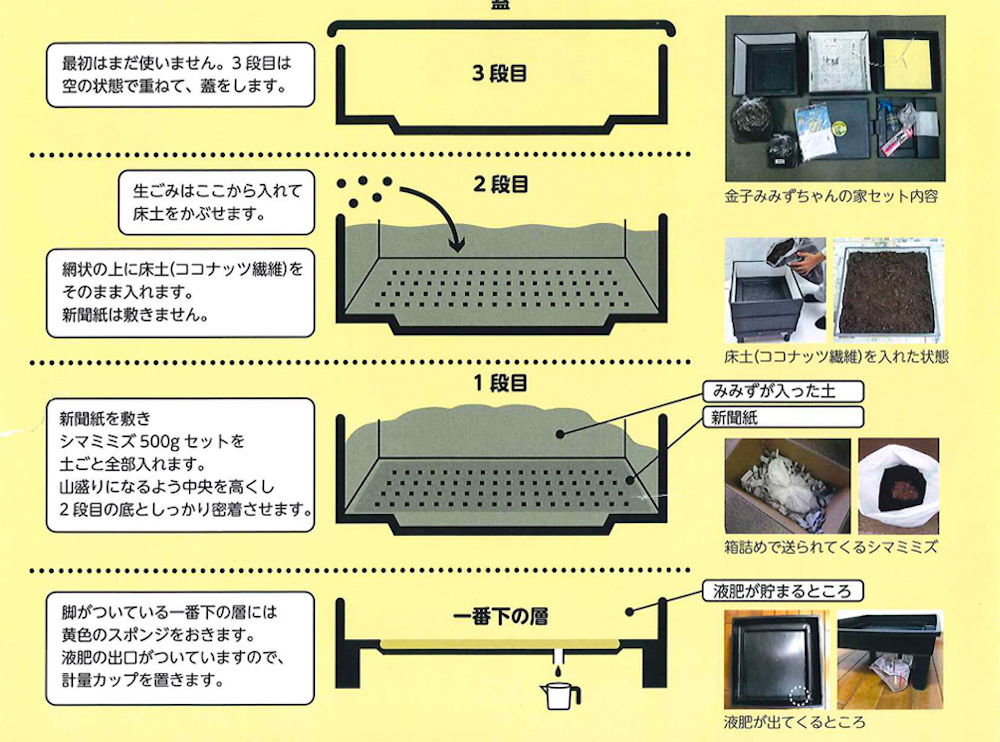

「金子みみずちゃんの家」は上下にトレーが分かれていて、たい肥とミミズを簡単に分離できる構造です。

ミミズがトレー間を移動できるように穴が開いているため、通気性も抜群。

底には排水穴があるため、水分過剰になりにくく、快適な環境を保てます。

初心者の方にとって、DIYでコンポスト容器を準備するよりも、管理しやすい構造になっているため失敗が少なく済むでしょう。

「ミミズコンポストをうまく管理できるだろうか」「なるべく簡単に管理したい」という方に「金子みみずちゃんの家」はおすすめです。